1914-1922 Immatriculés à l’origine dans la série normale, les véhicules militaires reçurent à partir de décembre 1914, et pour ceux qui évoluaient dans la zone des armées, un numéro pris dans une série unique, purement numérique. Débutant avec le numéro 1 et constitués très vite de 5 chiffres, ces numéros passèrent à 6 chiffres au début de 1916, pour atteindre environ 236 000 à la fin du conflit, puis 251 000 quand cette série commencée en 1914 fut remplacée par le système suivant, au début de 1923.

En dehors de la zone des armées, plusieurs séries coexistèrent jusqu’en 1916, la première étant celle dédiée aux véhicules de réquisition, dont l’immatriculation comprenait une lettre préfixe indiquant la région militaire – comme par exemple Z pour le Gouvernement militaire de Paris –, suivie d’un numéro de série.

D’autres séries s’appliquèrent aux établissements situés dans la zone de l’Intérieur, leurs immatriculations comportant en tête l’acronyme désignant l’organisation ou le parc, suivi encore d’un numéro de série. On peut citer à ce titre les centres d’approvisionnement de matériel automobile (CAMA), les parcs de véhicules de liaison destinés aux personnalités (Réserve ministérielle : RM, RMB, RMP, enfin RGA), les centres d’instruction automobile et dépôts de personnel (DMAP à Boulogne-sur-Seine, CIA et CIL en province). Tous ces véhicules passèrent au début de 1916 dans la série numérique unique, qui les absorba au moyen de tranches bien délimitées.

Dans un cadre plus général, la Croix-Rouge immatriculait certains véhicules (sans doute ceux appartenant à ses représentants ou donateurs, ou qui leur étaient affectés lors de visites sur le front) au moyen du code CR, comme en témoigne cette immatriculation CR-4707. Cadre plus général, parce que la série RC est connue en parallèle pour avoir été appliquée à des véhicules britanniques. A l’opposé, il est à noter que les ambulances de la Croix-Rouge était immatriculées dans la série numérique française.

Les immatriculations étaient peintes sur la carrosserie, d’abord sur le capot et à l’arrière du véhicule, en complément sur les parois latérales pour ceux de plus grande taille (camions, ambulances). Des exemples de plaques fixées à l’avant et à l’arrière existent mais ne sont pas courants.

1917 Plusieurs photos prises vraisemblablement au début de 1917 montrent la série utilisée à l’École d'Aviation de Tours, avec l’acronyme EAT suivi d’un numéro à trois chiffres, et quelquefois le suffixe P pour finir. L’école est connue pour avoir formé à partir d’avril 1917 les pilotes de l’armée américaine (AEF - American Expeditionary Forces), avant d’être cédée à l’AEF en novembre 1918.

Comme l’école avait été créée en octobre 1915, il est possible que les immatriculations EAT remontent à cette époque, comme les établissements de la zone de l’Intérieur disposaient de séries en propre (voir plus haut). Si les photos ont été réellement prises au début de 1917, elles sont le seul témoignage de l’utilisation d’immatriculations de la zone de l’Intérieur après le printemps 1916, ce qui est possible, étant donné l’autonomie du service de l’Aéronautique militaire, et plus particulièrement s’il s’agissait de ses établissements à l’Intérieur.

1918 L’administration française des territoires qui avaient été occupés par l’Allemagne de 1914 à 1918 se trouva dotée d’anciens véhicules militaires, qui conservèrent leur numéro matricule, précédé du code RL pour Régions Libérées.

Pour plus de détails sur le premier système militaire français 1914-1922, on peut se référer à la page publiée sur notre site (english version) Le numéro 98 de la revue de référence GBM (Guerre, Blindés & Matériel) contient un article très complet sur le même sujet, expliquant plus encore le contexte historique, et enrichi d’une importante iconographie.

Sur la grande globalité des systèmes d’immatriculations militaires, on peut aussi consulter le site de Luc Degardin, spécialiste du sujet, dont le guide général contient une présentation très fouillée, de 1914 à nos jours.

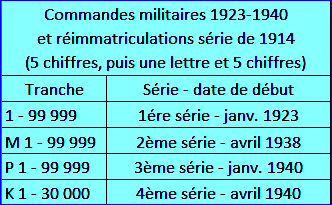

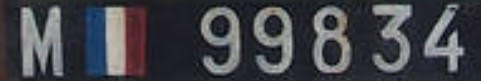

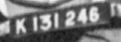

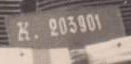

1923-1938 Le décret du 31/12/1922 redéfinit les règles d'immatriculation des véhicules militaires. Un drapeau précède 1 à 5 chiffres en blanc sur un fond noir, attribués par tranches aux différents constructeurs selon les marchés. Les remorques disposent d’immatriculations à 6 chiffres, qui commencent à 100 001.

Les

lecteurs intéressés dans les détails de ce deuxième système militaire

peuvent se rapporter aux quatre numéros hors-série de la revue GBM (GBM

HS3 : numéros 1 à 50 000 – GBM HS4 : numéros 50 001 à 99 999 – GBM HS6 : série M –

GBM HS7 : séries P et K, et toutes remorques). Chacun des dossiers

rédigés par François Vauvillier donne l'affectation des tranches de

1000 en 1000 des véhicules pour toute la période 1923 à 1940, y compris

celles destinées à la réimmatriculation des véhicules en service avant

1923. Les spécificités propres aux colonies et territoires sous mandat,

zones d’occupation, qui sont nombreuses, ne sont pas oubliées.

Il n’est pas rare que le drapeau soit absent, c’est moins courant que la lettre indicative le soit. Des immatriculations inversées avec le numéro de série devant la lettre existent également.

1ère R.M. Lille (inversée – drapeau à moitié caché)

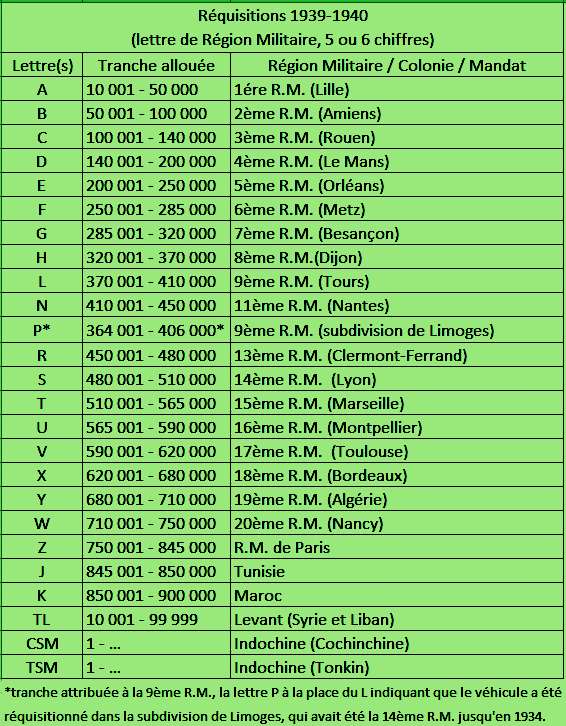

1939-40 A Paris, les véhicules de la Défense Passive ont pu porter une immatriculation caractérisée par le bloc DP suivi d’un petit numéro de série, comme DP 20, sans qu’il existe de preuve photographique.

Il est utile de noter à ce stade que la grande majorité des véhicules protégés par ce camouflage se retrouvèrent transférés dès le milieu de 1941 à différentes organisations civiles (services publics, sociétés de transport en lien avec le CDM (« sociétés XV »), Chantiers de Jeunesse). Elles reçurent à cette occasion une toute nouvelle immatriculation, prise dans la série normale.

____

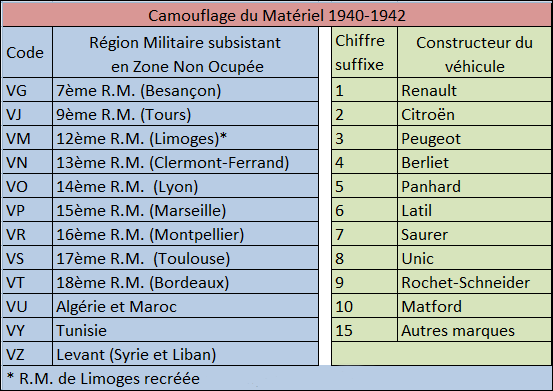

1940-1942 Selon les termes du même armistice, les Allemands avaient autorisé la France à conserver dans la zone non occupée de la métropole et dans l’Empire une armée réduite, sans chars en particulier. Rien n’est vraiment sûr aujourd’hui à propos de l’immatriculation des véhicules restant dans cette armée de l’Armistice. Quelques photos donnent à penser à un système adossé au découpage des régions militaires maintenues en Z.N.O.

1940-1945 De manière générale, les Forces Françaises de l’Intérieur ne changeaient pas les immatriculations des véhicules qu’elles prenaient à l’ennemi, réquisitionnaient ou encore confisquaient à des collaborateurs, quelle que soit leur origine (civile, militaire, réquisitions 1939-40, …). Différents exemples d’immatriculations irrégulières sont connus. Après les débarquements de 1944, les lettres FFI purent apparaitre en accompagnement d’une immatriculation civile ou militaire.

Immatriculation irrégulière PP 36 et croix de Lorraine –

août 1944 à la libération de Paris

Hors de France, les Forces Françaises Libres implémentèrent un système spécifique pour les véhicules laissés par les autorités de Vichy dans les colonies ou protectorats (comme en Syrie), prêtés par les alliés ou pris aux Allemands. Peu de détails sont connus, à part l’utilisation de numéros de série dans la tranche 50 000.

1943-45 Les véhicules livrés aux FFL au titre de l’accord allié de prêt-bail (conséquence de la conférence interalliée tenue à Anfa à la mi-janvier 1943) furent immatriculés dans une série unique commençant à 400 001. Cette série n’utilisait pas de tranches, la compréhension générale étant que les numéros de série étaient attribués en séquence au moment de la création ou de la dotation de l’unité, indifféremment des catégories des véhicules concernés.

Sur une Jeep de la 1ère Armée française à

Guebwiller, mars 1945 (fonds André Zucca)

On peut noter que le système mis en place en 1944 (voir juste plus bas) ne s’appliqua pas à la réimmatriculation des véhicules issus du programme Anfa. Celle-ci n’intervint qu’avec le déploiement du système de 1947.

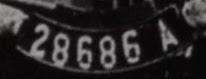

La réimmatriculation des véhicules déjà en parc en 1944 devait avoir été faite au 1er janvier 1945. Pour les véhicules neufs ou ceux qui n’avaient pas été comptés plus tôt au parc militaire, le chiffre 2 remplaçait la lettre préfixe, sans indication de la région militaire.

Réquisition initiale au Maroc (Luc Braueur)

Réquisition initiale au Maroc (Richard Cole)

Région militaire de Strasbourg (prise de guerre)

Sur une voiture de luxe fabriquée en 1939 et cachée pendant

la guerre (Brian Joseph)

Sur un véhicule neuf –

production française de 1945 hors programme prêt-bail (Luc Braueur)

1946-1954 Dès les prémices du conflit en Indochine, les véhicules du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient se trouvèrent immatriculés dans une série spéciale, caractérisée par le préfixe IC suivi d’un numéro à 5 chiffres. Les experts ne sont pas d’accord aujourd’hui sur la signification des deux lettres, entre Indo-Chine ou Infanterie coloniale, mais il est établi que le système utilisait des tranches similaires – pas identiques cependant – à celles qui seraient mises en place en métropole l’année suivante.

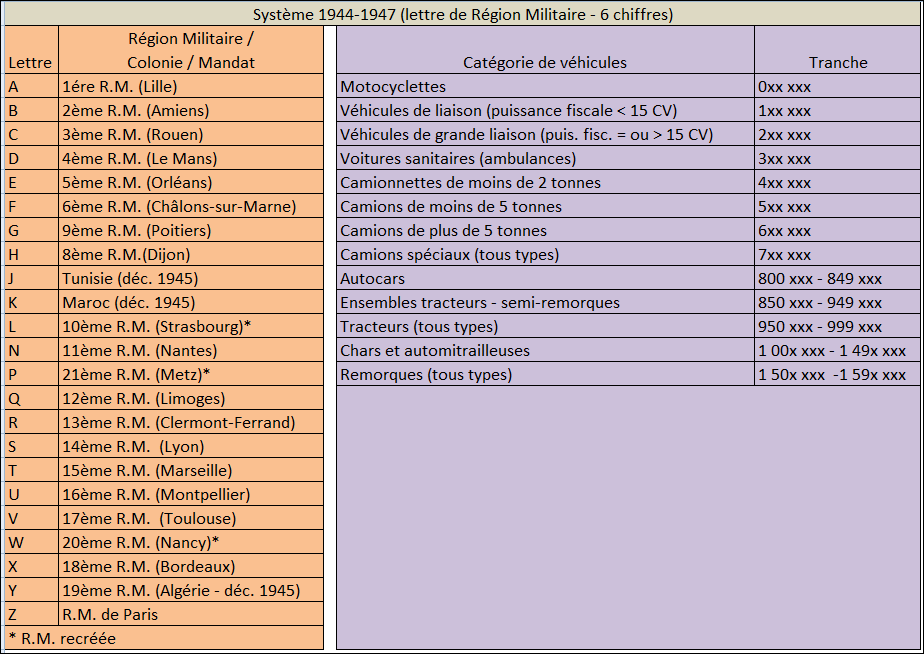

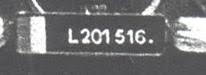

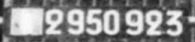

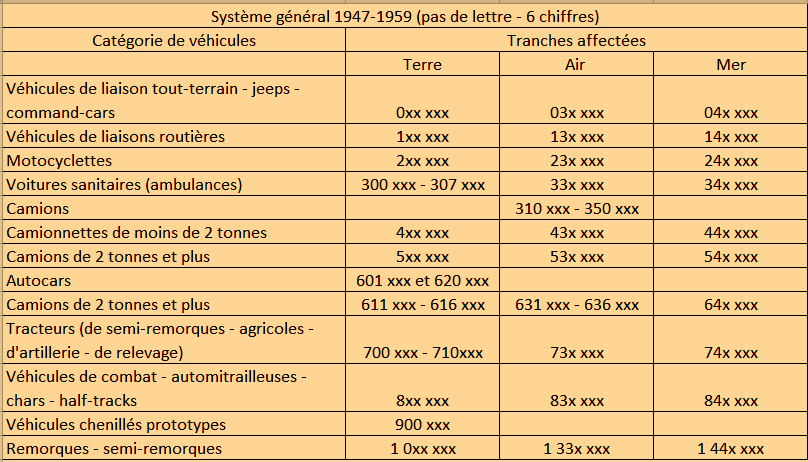

1947-1959 A la

fin de 1947, un autre système était mis en place en métropole, celui-là plus

pérenne parce qu’il ne serait remplacé qu’en 1960. Il concernait les véhicules

de toutes les armées, y compris ceux déjà en parc. L’immatriculation redevenait

purement numérique, avec un numéro de série à 6 chiffres (7 pour les remorques)

précédé par le drapeau national.

Il est à noter que la série de 1947 n'a pas disparu avec le lancement des systèmes suivants – 1960 et 1980 – dont l'application était réservée à des matériels neufs ou reconstruits. Faute de réimmatriculation, la série de 1947 a pu perdurer jusque vers les années 1990, sur des véhicules mis en service juste avant 1960 ou d'une grande longévité parce que peu sollicités. C’est avec ce système que les insignes caractérisant l’armée devinrent officiels ; les premiers textes prévoient que l’armée de l’Air utilisera une cocarde ailée à la place de la bande tricolore et que la Marine fera suivre le numéro matricule d’une ancre de marine peinte en blanc, de la hauteur utilisée pour les chiffres. Les trois premiers chiffres étaient représentatifs de l’armée et de la catégorie du véhicule, les trois derniers constituant un numéro d’ordre.

|

|

|

|

|

|

|

L'instruction interministérielle ne préconisait pas d'autres insignes, mais elle laissait la place à des insigne particuliers d'armée, d'arme ou de service qui pouvaient figurer sur la plaque. De fait la gendarmerieutilisa vite la grenade comme emblème, placée à la gauche du drapeau ou se superposant à ce dernier. En plus des tranches régulièrement allouées à l’armée de Terre, la gendarmerie est connue pour avoir utilisé des tranches spécifiques, comme celle en 600 000 dont l’usage sur certaines camionnettes est bien documenté par des photos.

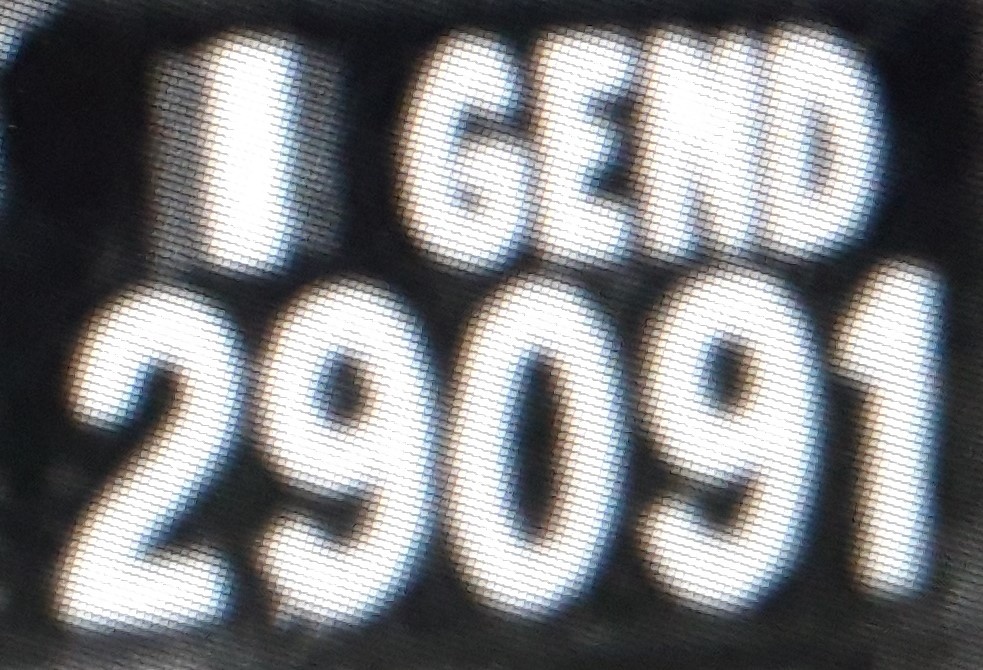

Plus tôt – vraisemblablement avant la mise en place du système de 1947 – plusieurs photos attestent une série montrant le préfixe GEND suivi d’un numéro d’ordre à 5 chiffres, avec usage de zéros en tête si nécessaire.

Appendice : les systèmes parallèles Air et Marine 1944-49

La mise à jour de cette page Francoplaque est l’occasion de faire un point sur l’état des recherches en cours sur les séries parallèles Air et Marine 1944-1949. Ces séries se superposent au systèmes généraux de 1944 et 1947 exposés plus haut, en venant compliquer l’interprétation de nombre de photos d’époque.

De fait, l’analyse d’immatriculations visibles sur des photos des années 1950 a toujours montré des déviations d’avec la construction habituelle des numéros de la série de 1947. Pour faire court, telle ou telle immatriculation objectivement Air ou Marine ne rentre pas dans les cases du tableau général même si celui-ci fait foi le plus souvent. Ces déviations étaient restées inexpliquées jusqu’à ce que les recherches menées par Cyril Defever et Luc Degardin révèlent récemment l’existence de systèmes parallèles, que l’armée de l’Air et la Marine – pour le moins – ont voulu mettre en place, chacune de son côté. Cela devenait la norme, on relève dans tous les cas des immatriculations purement numériques.

La raison en est que la fin de la Seconde Guerre mondiale se caractérisait – sur le plan du matériel –, par un phénomène que les armées devaient prendre en compte dans leur gestion : l’existence dans les parcs d’éléments très variés, arrivés là non pas suite à commandes de l’Etat, mais suite à réquisitions, prises à l’ennemi, cessions des alliés, … Leur disparité, leur pérennité pas forcément garantie ont pu pousser chaque armée à les isoler selon deux axes : (i) les recenser à part selon l’attribution, (ii) les isoler des matériels neufs en réception ou à recevoir. De plus, le fait que certains véhicules aient pu relever du cœur de métier de chaque armée – être très spécialisés – ne laissait pas présager beaucoup d’écoute de la part du ministère de la Défense nationale, habitué à plus de forme dans l’approvisionnement et la maintenance. Aussi, immatriculer Air ou Marine valait propriété sinon usage, ce qui était intéressant pour prendre sa part du gâteau…

Le cas de l’armée de l’Air, bien investigué à ce jour, est éclairant. La Marine a procédé de même, avec un autre système au moins, identifié de façon sûre, sans que les détails soient suffisamment connus aujourd’hui pour faire l’objet d’une communication.

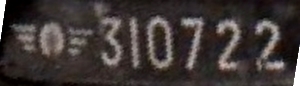

Au même moment (1944), l’armée de l’Air immatricule dans une série toute différente (numéros à 6 chiffres) les véhicules neufs qu’elle reçoit, à la fois de l’industrie française et des alliés. Dans un environnement multilatéral par nature, l’origine nationale est jugée suffisamment structurante pour que l’information figure cette fois dans l’immatriculation, les deux premiers chiffres sur les 6.

On

peut faire l’hypothèse que les 4 autres chiffres représentent encore un

numéro d’ordre, l’échantillon disponible montrant des numéros assez

faibles et assez proches, pour des véhicules de catégories différentes.

Remarque : dès 1944, l’armée de l’Air a ainsi couvert les parcs neufs et existants, en les séparant au moyen de deux systèmes ad hoc, de sorte que le tableau présenté plus haut (Système 1944-1947 – lettres de Régions Militaires) n’a sans doute concerné que l’armée de Terre, de même que l’usage du préfixe 2 pour caractériser les matériels neufs.

L’exigence de réimmatriculation due pour le 1er janvier 1945, s’agissant des véhicules en parc semble s’être appliquée telle quelle à l’armée de l’Air, ce qui a motivé la série à 5 chiffres exposée plus haut.

Avec ce système, l’armée de l’Air affirme encore son attachement à marquer la provenance de ses matériels plus anciens, comme le premier chiffre sur les 6 indique le pays qui a fourni le véhicule. Plus classiquement, les deux chiffres suivants indiquent sa catégorie – selon une grille différente de celle du système général de 1947 –, les trois derniers représentant un numéro d’ordre.

sur une Jeep vers 1950 – préfixe 3 (fourniture USA) – bloc 10 (véhicule de liaison)

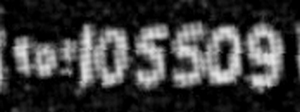

Comme évoqué plus haut, la Marine a mis en place au moins un autre système, dont tout laisse à penser qu’il n’a disparu encore qu’avec la destruction des véhicules concernés. Deux photos pour montrer ce dont il s’agit, en attendant de pouvoir en dire plus.

sur une camion-grue, 1951

Cet article a été rédigé par Thierry Baudin avec

pour principales sources complémentaires l’ouvrage de MM. Jeudy et

Boniface « Véhicules Militaires Français de 1945 à nos

jours » EPA Editions 1994 et le Hors Série 7 de GBM pour la

période 1939-1945.

Merci à Luc Degardin (site internet) pour ses apports sur les séries parallèles 1944-1959.